News

Blutgefäße sind „Pioniere“ der Knochenbildung im Schädel: Neue Langzeit-Mikroskopie-Methode zeigt Unterschiede zu Röhrenknochen

Münster (mpi/jmk) - Lebender Knochen fasziniert durch seine besondere Fähigkeit, sich mechanischen Belastungen anzupassen und ohne Narbenbildung zu regenerieren. Bei der Frakturheilung arbeiten Blutgefäße und Knochenzellen eng zusammen, wobei das zunächst aus Knorpel gebildete Wundgewebe allmählich durch einwachsende Blutgefäße und neues Knochengewebe ersetzt wird. Die Knochen-Vorläuferzellen folgen dabei strikt dem Verlauf der neu gebildeten Gefäße – eine Beobachtung, die als angiogene-osteogene Kopplung bekannt ist. Ein gebrochenes Bein heilt auf diese Weise. Was aber, wenn der Schädelknochen verletzt wird? Einem Forscherteam des Max-Planck-Instituts (MPI) für molekulare Biomedizin in Münster ist es erstmals gelungen, mit einem hochspezialisierten Lasermikroskop die Heilung von Schädelknochen und das Wachstum neuer Blutgefäße ohne Knochen-Vorläuferzellen live zu beobachten. Die Gefäße wachsen zunächst solitär ohne Knochen-Vorläuferzellen, um das verletzte Knochengewebe auf die spätere Verknöcherung vorzubereiten. Damit unterscheidet sich diese Art der Knochenheilung grundlegend von den bisher bekannten Vorgängen in Röhrenknochen.

Blutgefäße sind die Lebensadern, die den Körper mit lebenswichtigem Sauerstoff und Nährstoffen versorgen. Im Skelettsystem besitzen Blutgefäße eine spezialisierte Morphologie und durchziehen den Knochen mit einem dichten Netzwerk von Gefäßen. Sie regulieren über freigesetzte Signalmoleküle die Bildung von Knochen-Vorläuferzellen und damit die Bildung, den Erhalt und die Regeneration von Knochengewebe.

Die Heilung von Röhrenknochen oder Langknochen in Armen und Beinen ist ein intensiv erforschtes Gebiet der Orthopädie und Unfallchirurgie. Flachknochen, die sich beispielsweise im Schädel befinden, unterscheiden sich von Röhrenknochen bereits dadurch, dass sie kein Gewicht tragen. Weitere Unterschiede finden sich während des Wachstums und der Entwicklung dieser Knochentypen. Die Forschenden des MPI gingen nun der Frage nach, ob die Erkenntnisse über die Knochenheilung von Röhrenknochen auf Flachknochen übertragbar sind oder ob es hier Unterschiede gibt.

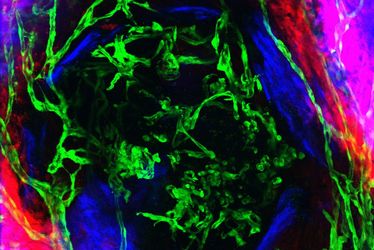

Um das Wachstum neuer Blutgefäße und die Heilung des Knochengewebes im Schädel live beobachten zu können, hat ein Max-Planck-Forscherteam eine spezielle Mikroskopie-Methode entwickelt. Mit dem Multiphotonenmikroskop, das auf intravitale Untersuchungen spezialisiert ist, konnten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in tiefe Gewebeschichten vordringen und dort Gefäß- und Knochenzellen sowie Faserstrukturen des Knochenkollagens mit hoher Auflösung sichtbar machen.

Gabriele Bixel, Erstautorin und zusammen mit Ralf Adams Projektleiterin der Studie, erklärt: „Mit unserem neuen experimentellen Ansatz ist es erstmals gelungen, in vivo Aufnahmen über mehrere Wochen an ein und derselben Stelle aufzunehmen und so die Heilung einer Knochenverletzung vom Beginn bis zum Ende des Heilungsprozesses zu verfolgen.“ Dabei fanden die Forschenden heraus: „Die Gefäße wuchsen bei der Heilung einer Läsion im Schädelknochen nicht wie in Röhrenknochen in enger Nachbarschaft zu den Knochen-Vorläuferzellen ein. Zu unserer Überraschung wuchsen die regenerierenden Gefäße zunächst alleine, sozusagen als Pioniere, in die Knochenwunde ein und bauten dort eine primitive Blutversorgung auf. Erst wenn die Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen gewährleistet war, wanderten Knochenzellen im mehrschichtigen Zellverband in die verletzte Knochenstelle ein und begannen, die Läsion allmählich zu verknöchern“, erläutert Bixel.

Diese Art der Heilung des Schädelknochens unterscheidet sich also grundlegend von der Heilung eines Bruchs des Oberschenkelknochens. Letzterer heilt, indem sich zunächst ein weicher Kallus, eine Knorpelmanschette, um die Bruchstelle bildet. „Dieser Kallus aus Knorpelzellen bildet eine vorübergehende stabilisierende Struktur um die Knochenfraktur“, so Bixel. „Im Verlauf der Knochenheilung wird dieser Weichkallus durch einwachsende Gefäße mit parallel einwandernden Knochen-Vorläuferzellen nach und nach beidseitig, von den äußeren Enden ausgehend, in Knochengewebe umgewandelt. Dabei folgen die Knochen-Vorläuferzellen in unmittelbarer Nähe dem Verlauf der neu gebildeten Gefäße.“

In der aktuellen Studie wurden kleine Verletzungen des Schädelknochens untersucht. „Wir können hieraus noch nicht schließen, welche Rolle regenerierende Blutgefäße bei der Heilung großer Knochendefekte oder tiefer Frakturen des Schädelknochens, wie einer Schädelbasisfraktur, spielen“, sagt Bixel. „Eine weitere spannende Frage für uns ist, wie Gefäß- und Knochenzellen miteinander kommunizieren und gemeinsam in den verletzten Knochen einwachsen, und wie und warum diese angiogene-osteogene Kopplung bei der Heilung kleiner Verletzungen des Schädelknochens aufgehoben wird“, sagt Bixel.

Die Erforschung der Blutgefäße und ihrer zentralen Rolle bei der Knochenheilung ist entscheidend, um langfristig effektive Strategien zur Verbesserung der Knochenregeneration zu entwickeln. Dies stellt nach wie vor eine große Herausforderung für die orthopädische Chirurgie dar.

Die interdisziplinäre, in „Nature Communications“ publizierte Studie entstand in Zusammenarbeit mit Melanie Timmen und Richard Stange von der Abteilung für Regenerative Muskuloskelettale Medizin am Institut für Muskuloskelettale Medizin der Universität Münster.